Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Все три синоптических Евангелия содержат весьма сходные описания Преображения Господня (Мф. 17,1; Мр. 9,2; Лк. 9,28). Вскоре после того, как Спаситель открыл ученикам, что Ему надлежит много пострадать от иудеев, быть у биту и в третий день воскреснуть, Он возвел трех апостолов— Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег. Преображение Христово сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые говорили с Господом о Его близком отшествии. Изумление учеников достигло предела, когда всех осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих; Того послушайте».

Святоотеческая мысль, углубляющаяся в священную тайну Преображения, видит его с трех сторон. Во-первых, что есть Преображение для Самого Христа, что нового раскрыл Он нам в Себе. Здесь самый сокровенный момент Преображения, и потому святые отцы избегают пространно рассуждать о нем, чтобы земными словами не исказить несказанного. Во-вторых, рассматривается участие в Преображении святых пророков Моисея и Илии и апостолов Петра, Иакова и Иоанна; эта сторона события освещается гораздо подробнее. В-третьих, Преображение Христово есть неиссякаемый источник нравственного научения и духовного назидания.

Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств — человеческого и Божественного. Преображение есть явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Для Спасителя Преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрастании Его Божественной природы, обладавшей изначальной полнотой, но в явлении Его Божества в природе человеческой.

У учеников, возведенных на Фавор, действием Божества открылись духовные очи, благодаря чему они оказались способны созерцать Божественный Свет. По мысли святого Григория Паламы, Фаворский Свет — это «Слава Божия» и «Царство Божие», в нем апостолам была открыта «тайна восьмого дня», тайна того светоносного «града», Нового Иерусалима, о котором свидетельствует Апокалипсис. «Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами»,— говорит святитель Иоанн Златоуст.

Посвящения в тайну будущего века были удостоены лишь избранные из числа двенадцати апостолов, «столпы» апостольского лика (Гал. 2,9), которые одни лишь были отмечены переменой имени, совершенной над ними Христом. Эти избранники вместе с пророками Моисеем и Илией олицетворяли на Фаворе всю Церковь—в этом экклезиологический смысл Преображения. В евангельском повествовании Преображение имело еще одно значение: оно должно было при грядущем Голгофском уничижении Христа укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса Христа и добровольности Его Крестных страданий и смерти. Об этом поется в кондаке Преображению: «Да егда Тя узрят распинаема, страдание уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние».

Кроме того Преображение имеет отношение лично к каждому христианину: можем ли мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы, стать участниками Преображения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять Фаворский Свет? В этом стремлении к озарению нетварным Светом и состоит духовный смысл нашей жизни. Образ этого стремления показал Сам Господь на Фаворе в Своей молитве. По свидетельству святителя Григория Паламы, имея в Себе от Себя Самого нетварный Свет, Спаситель не нуждался в молитве для осияния Своей плоти,— молился же Он, чтобы показать, что блистание происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. Потому и христианину, желающему удостоиться своего личного Фавора, надлежит постоянно упражняться в молитве и добродетели, отвращаясь от земных помыслов и устремляя свой ум, свою любовь к Богу. Вера в то, что эта цель достижима, что обожение человеческой природы возможно— важнейший момент христианского учения о человеке.

Обожение есть условие, предварение спасения. Именно поэтому Преображение— залог Воскресения.

Глубокий назидательный смысл Преображения содержится в отдельных его символах. Высота Горы означает по блаженному Феофилакту возвышенность духа над земными привязанностями, без чего созерцание небесного невозможно. Сама Гора знаменует необходимость двух подвигов—богомыслия и труда, без чего невозможно взойти на высоту: богомыслие возносит ум вверх, труд же способствует смирению. Гора указывает также на уединение и безмолвие, благоприятствующие молитве. Многозначительно и само избрание Христом места, где свершилось Преображение, так как Фавор по-еврейски означает чертог чистоты и света. Возводя учеников именно на Фавор, Господь желал, чтобы из самого названия горы следовало, что для принятия Божественного Света необходимо очищение покаянием.

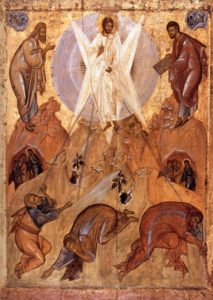

Впервые церковные источники упоминают о празднике Преображения в начале IV в. Древнейшим изображением события является находящаяся в храме во имя святого Аполлинария в Равенне (Италия) фреска VI века, которая имеет аллегорический смысл: лицо Спасителя заменено крестом в кругу со звездным фоном, апостолы же показаны в виде агнцев. Святые пророки Моисей и Илия стоят по сторонам креста. На греческих иконах наряду с самим Преображением часто изображались восхождение на гору и схождение с нее. На русских иконах иногда имелись некоторые прибавления к канону; так, например, показывалось, как один ангел выводит из гроба Моисея, а другой сводит с облаков Илию. Известна и «ночная» икона Преображения: на образе XVI века устюжского письма фоном для священного события является ночное звездное небо. Полагают, что здесь не одно соблюдение правды исторического факта, но и особый смысл: на ночном фоне молния Преображения знаменует начало нового дня творения — будущего века.

(источник — Минея август. Ч. 1. — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002г.)

(32)